المفكر كريستيان غودان يجدد مقولة نهاية التاريخ

بلو نيوز: وكالات

نهاية التاريخ كما تراها إيفيت ألد

ملخص

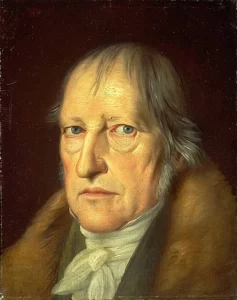

لم يخب بعد وهج فكرة نهاية التاريخ التي قال بها هيغل وماركس وفوكوياما، على رغم التمايزات في فكر هؤلاء الفلاسفة، وها هو ذا أستاذ الفلسفة في جامعة بليز باسكال في كليرمون فيران كريستيان غودان، يقدم قراءته لهذه الفكرة ولمستقبل الإنسانية في كتابه الصادر حديثاً في باريس عن المنشورات الجامعية الفرنسية (puf) بعنوان “التاريخ في المرحلة النهائية”.

يبدأ كريستيان غودان كتابه بمجموعة أقوال يقتبسها من كتابات جوريس كارل هويسمانس وميلان كونديرا وأندريه جديد تدور حول خفة التاريخ الذي سيتطاير ويختفي غداً وضرورة البدء دوماً من جديد. فالكتاب الذي ينضوي تحت لواء فلسفة التاريخ التي كانت موضوع تفكر على مدى قرون، يعيد قراءة هذه الفلسفة على ضوء الأحداث والوقائع التي جرت وتجري على مسرح العالم. وقبل البدء بعرض مضمونه، لا بد من التذكير أن المقصود بفلسفة التاريخ الفكر الشامل الذي يتناول مجمل مغامرة الإنسان، منذ بداياتها حتى يومنا هذا، مفترضاً أن لها معنى. فقديماً تصور القديس أغسطينوس أن التاريخ الإنساني عبارة عن خطة وضعها الله يوم خلق العالم لخلاص البشر.

كتاب “التاريخ في المرحلة النهائية (المنشورات الجامعية الفرنسية)

وقد سادت نظريته هذه حتى نهاية العصور الوسطى، لكن منذ عصر النهضة ثار الفلاسفة على هذا الفكر اللاهوتي، قائلين إن موضوع التاريخ هو الإنسان نفسه. وهذا بالضبط ما أدركه الشاعر الإنجليزي جون دون، عندما لاحظ التحولات التي بدأت تنذر بولادة “الحداثة”، فبكى تمزق العالم القديم ونهاية كل اتساق. ويلاحظ غودان أن الإنسان الذي أصبح غير قادر على إيجاد مرتكز له في الكون، توجه نحو التاريخ ليطلب منه إجابات لم يعد “الوحي” ولا “الطبيعة” قادرين على تقديمها، لكن هذا التحول لم يكن بحسبه مفاجئاً، ذلك أن أياً من فلاسفة القرن الـ17، لا هوبس ولا ديكارت ولا مالبرانش ولا باسكال ولا سبينوزا ولا لوك ولا ايبنيتز، طور فلسفة للتاريخ، لذا كان على الإنسان أن ينتظر حتى القرن الـ18، ليرى مع جيامباتيستا فيكو أن التاريخ هو الأرض الصلبة الوحيدة التي يمكن للإنسان الارتكاز عليها، فهو نتاج حريته وهو الواقع الوحيد القابل للمعرفة، لذا أصبح التاريخ بعرف فيكو الوسيلة الوحيدة التي يثبت الإنسان بواسطتها مكانته في العالم.

صانع التاريخ

وعلى غرار فيكو، دافع فولتير أيضاً عن فكرة أن الإنسان هو صانع التاريخ، وأن الحضارة البشرية لا تبنى إلا على القيم التي أبدعها العقل البشري الذي يكمل بعضه بعضاً من خلال المفكرين والفلاسفة الذين يقدمون للعالم الإنجازات الحضارية والإبداعات الفنية. فالعقل، عند فولتير، هو الذي يقود المسيرة الإنسانية التي تتبع اتجاهاً معيناً، قائداً إياها في تقدم جدلي نحو الحرية التي تحدث عنها هيغل، وبهذا المعنى، يقول ماركس إن التاريخ أوكلت إليه مهمة إثبات الحقيقة الدنيوية بعدما تلاشت الحقيقة الماورائية، ففي مقابل الطبيعة الصامتة و”موت الله” الذي أعلنه نيتشه، بات إنسان القرن الـ19 يواجه الزمن الذي أمل أن يستنتج منه حقيقة كيانه ومعيار أفعاله.

فوكوياما ومقولة نهاية التاريخ

يقول لنا غودان إن فيكو هو أول من جعل من التاريخ الإطار الشامل للفكر، إلى أن رأى فيه هيغل تموضع المطلق، شكلت هذه الرؤية للتاريخ أحد المنعطفات الحاسمة للفكر الحديث، الذي أضفى على التاريخانية مضموناً إيجابياً، ناظراً إليها كعلامة مميزة للوجود الإنساني.

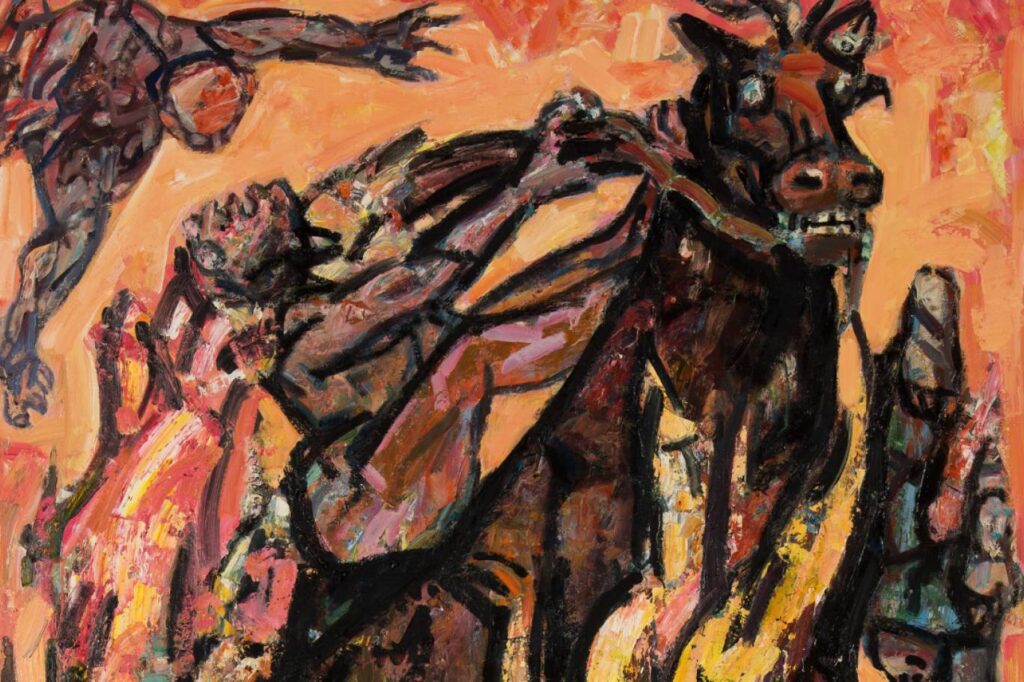

لكن فكرة سير التاريخ في اتجاه وغاية نهائية بدأت بالانحسار إثر مواجهتها الدمار والحروب التي طبعت القرن الـ20، بعدما وضعت القنابل الذرية التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي، والإبادة النازية لليهود، ومعسكرات الاعتقال السوفياتية، وظهور النزعة الاستهلاكية والإرهاب، هذا التوجه الفلسفي في مأزق. ذلك أن الفلسفات الكبرى التي ظهرت في القرن الـ20، عنيت الفلسفة التحليلية والفينومينولوجيا والبنيوية، لم تنشئ فلسفة للتاريخ، بل كانت عدائية تجاهها. وباستثناءات قليلة جداً نقرأها في نصوص جون ديوي وجورج لوكاتش وجان بول سارتر، كانت هذه الفلسفات المحكوم عليها بتكرار أفكار القرن الـ19، تعاني وجهة نظر غودان فقراً نظرياً شديداً، فالماركسية التي انتظرت من التاريخ، باعتباره تجلياً للحقيقة، أن يثبت صدقها، جرفت على يد التاريخ نفسه. ولم تعد الرأسمالية التي تتمثل عبقريتها الوحيدة في قدرتها على تحويل كل ما هو سلبي في الوجود إلى سلع ومصادر للربح، في حاجة إلى خصوم لكي “تصنع التاريخ”، لأنها أصبحت تملك من القوة ما يكفي لتمتص أي معارضة لصالحها.

وفي الكتاب يتوقف غودان مطولاً عند قراءة كارل لوفيت (1897-1973) لفلسفة التاريخ في صيغتها الحداثية وهي في رأيه عبارة عن إعادة تدوير للمفاهيم الدينية. ذلك أن فلسفة التاريخ الحديثة ما هي إلا مجرد استمرار لمحتوى النهج المسيحي الإسخاتولوجي، ولذلك فإن هذه الفلسفة لم تتمكن بالنسبة إلى غودان من إقصاء فكرة “نهاية العالم” أو “نهاية الأزمنة”، معرجاً على فكر المناضل الألماني المعارض للنازية أوتو ماركوارد (1893-1944) الذي اتهم فلسفة التاريخ بالمساهمة في خراب الأرض.

كارل ماركس والتاريخ (مؤسسة ماركس)

كما يلفت كريستيان غودان انتباه قرائه إلى اعتماد الخطاب السياسي المعاصر على تصور معين للتاريخ، يدعي أنه يحققه بمعنييه الاثنين: إما إتمامه أو وضع حد له. وهذا الخطاب يلقي بحسبه على فلسفة التاريخ “رداءً من العار”، فما كان ينبغي أن يكون فكراً شاملاً، تحول في السياسة إلى مبدأ للرعب وإلى آلية لا ترحم موجهة نحو استبعاد شعوب بأكملها، في البداية بشكل رمزي، ثم لاحقاً، عبر الإبادة الجسدية مع فظائع النازية والستالينية.

وينتفض غودان حين يكتشف أن بعض المفكرين ينعتون هذه الأيديولوجيات بـ”الفلسفة” بغية تبرير المجازر الجماعية، لكن “النظريات” التي تزعم هذه التوتاليتاريات الاستناد إليها لا تقوم في رأيه إلا على أوهام تقع على نقيض الفلسفة، أما الحجة الأقوى، في سياق محاكمته فلسفة التاريخ، فهي أنه من الوهم تصور وجود مجموع منظم منذ ظهور الإنسان العاقل (الهومو سابيانس) يسير باتجاه محدد، في حين أننا نعجز أصلاً عن الإحاطة الكاملة بحياة فرد واحد من ولادته حتى موته.

وما دامت فكرة فلسفة التاريخ بحسب غودان غير قابلة للفصل عن فكرة الغاية، وما دامت الغاية التي تمنح الظاهرة والمسار وحدتهما ومعناهما تبقى عصية على إدراكنا، فإن مشروع فلسفة التاريخ على طريقة هيغل، لا يكون في النهاية سوى تبرير للحاضر. والغاية، بصفتها غاية نهائية كونية، وليس مجرد هدف مرحلي أو خاص يمكن رصده في مظاهر الحياة الفردية أو الجماعية، فإنها وحدها قادرة على تفسير جميع حلقات السلسلة بأثر رجعي، وهذا ما يكشف عن طابعها الميتافيزيقي العصي على أي تجربة.

ويتساءل غودان هل لا تزال هذه الفلسفة ممكنة التطبيق؟ وإذا كانت كذلك، فبأي شروط؟ وإن لم تعد ممكنة، فما الأسباب؟

أسئلة جوهرية

هذه هي، بإيجاز، الأسئلة الجوهرية التي يتناولها هذا الكتاب الذي يقدم في الوقت عينه أطروحة فكرية وجدلية لافتة. فانطلاقاً من ملاحظة أن فكرة “نهاية التاريخ” أصبحت منتشرة بصورة كبيرة، يعيد الكاتب تتبع صعود الجنس البشري، دارساً تأثير التكنولوجيات العلمية الحديثة في الطريقة الجديدة في إدراك مغامرة الحياة الإنسانية، مؤكداً أن التاريخ لا يملك معنى يتمثل في خطة إلهية طبيعية، كما كان يعتقد بوسويه في القرن الـ17، ولا في تقدم تدريجي نحو العقل والحرية كما رأى هيغل أو ماركس في القرن الـ19، بل يتمثل في تصاعد مستمر للقدرات البشرية التي ستقود حتماً إلى كوارث نهائية. ذلك أن تطور التكنولوجيات العلمية بدأ بمنح غريزة الموت والعدمية التي رافقت الإنسان منذ وجوده، الوسائل الكفيلة بتدمير نفسه بنفسه، فبعدما أصبح القرن الـ20 مسرحاً لشكلين من أشكال البربرية غير المسبوقة في الحربين العالميتين والتوتاليتارية في نظاميها الستاليني والنازي، يستنتج غودان أن التاريخ، في النصف الأول من القرن الـ21 المطبوع بالعولمة، قد انتقل من موقع الحكم إلى قفص الاتهام، وأصبح المدعون، على عكس ما كان يحدث سابقاً، ليسوا المنتصرين بل الضحايا.

كما يشير إلى كتاب شلومو ساند المعنون “أفول التاريخ”، الذي يقول فيه إن الدول اليوم لم تعد في حاجة إلى سرديات شاملة قادرة على استدعاء الماضي من أجل بناء واستقرار الذاكرة الوطنية.

هذا التحليل للأزمة التي يعيشها إنسان اليوم قاد المفكر إلى الحديث أيضاً عن مسألة فقدان المعنى الأخلاقي ومعنى التاريخ التي قاربها قبلاً في كتابه “نهاية الإنسانية”، مؤكداً أن الإنسان المعاصر “لم يعد يتعرف إلى نفسه في عالمه الخاص” بسبب تصاعد الفردانية والمادية والنفعية والبراغماتية، أي القيم التي تروج لها المنظومة التكنولوجية – الاقتصادية العالمية داخل النظام الرأسمالي ونرجسيته المفرطة التي تتناقض مع مفهوم الإنسان والتي حولت كل شيء إلى سلعة. وبصفته وريثاً لفكر لاكان، يواصل غودان في كتابه تسليط الضوء على الدلالة الحقيقية والمقلقة لقيم المجتمع الاستهلاكي، الذي اختزل الواقع إلى صور، بحيث بدت الأفكار والكلمات فائضاً في مجتمع لا يحتاج الأفراد فيه إلى أن يكونوا سوى أجساد.

وتبلغ المفارقة في رأيه ذروتها حين تفضي الخطية الزمنية إلى زوال كل المعاني وكل التوجهات، ذلك أن المرحلة التي يعيش فيها الإنسان المعاصر باتت فاقدة الاتجاه وأن مرحلة التاريخ النهائية التي قد تتحقق في غضون ثلاثة أو أربعة قرون فحسب، أي غداً تقريباً بمقاييس التاريخ، ليست كارثة مدمرة بقدر ما هي الانقراض التام والبسيط للبشر نتيجة فقدان اهتمامهم بالحياة وانعدام رغبتهم في الاستمرار بالوجود، فالسبب الأساس لدخول التاريخ في مراحله النهائية لا يكمن بحسب غودان في الانفجار السكاني أو التلوث والاحتباس الحراري، بل في الانهيار الحاد للولادات التي تعني في ما تعنيه اتجاه الإنسان نحو فنائه الذاتي.

وفي طرحه أسئلة نهاية التاريخ يتوقف كريستيان غودان كذلك أمام كتابات غونتر أندرس (1902-1992) وهو بعرفه أول فيلسوف طور نظرية “النهاية” بوصفها نقطة ختام التاريخ. فيقول لنا إنه انطلاقاً من تجربة هيروشيما الصادمة، لاحظ أندرس أن البشرية تعي إمكان اختفائها بالكامل، وهو أمر يختلف جذرياً عن مختلف “نهايات العالم” التي تحدثت عنها الأساطير والأديان، لأن تلك النهايات كانت من فعل الآلهة، ولم تكن يوماً نهائية تماماً، إذ كانت تترك ناجين، أو كانت تقطع وعداً بالتجدد أو القيامة، أما هيروشيما فهي تعني أن البشرية يمكن أن تفني نفسها بنفسها، وأنه قد لا يكون هناك “ما بعد”، وأن فناء البشرية أصبح أمراً حتمياً. ولئن قال بول فاليري “نحن نعلم الآن أن الحضارات فانية”، فإنه يمكن لإنسان اليوم أن يقول “نحن البشر نعلم الآن أننا نعيش على شفير الهلاك” أو كما قال غونتر أندرس في “زمن المهلة الأخيرة”، وهي فكرة طورها أيضاً جان بودريار من منظور مختلف، حين اعتبر أن “النهاية قد حدثت بالفعل”، وأنه لا داعي لانتظارها ولا لتخيل ما قد يليها.

نهاية القصة الإنسانية

يتوقف كتاب غودان كذلك أمام مجال تتقاطع فيه نهاية التاريخ ونهاية القصة الإنسانية، عنيت مجال الثقافة التي يرى أنها باتت تعمل على إغلاق باب الماضي، مركزاً على حصرية اهتمام الإنسان الأوروبي بحاضره. وإذ يعترف الفيلسوف أن بعض الإمبراطوريات التي حققت في الماضي نوعاً من القوة الكونية وتخيلت أنها بلغت ذروة الحضارة وأن هيمنتها ستستمر إلى الأبد، كالإمبراطورية الرومانية والخلافة العباسية والإمبراطورية الرومانية المقدسة والسلطنة العثمانية، فإنه يشدد على أن هذه الإمبراطوريات كانت بعيدة كل البعد من تصور ما نسميه “نهاية التاريخ”. وإن كان ثمة اليوم، على رغم الانقسامات والصراعات، وعي جماعي يمثل حضارة العولمة، فليس من شك أن هذا الوعي لا يتصور نفسه كنقطة الذروة، ومع ذلك كانت هذه الفكرة هي التي طورها فوكوياما حين اعتبر أنه بمجرد انهيار النظام المنافس والبديل للرأسمالية، كان من المفترض أن تنتهي المسيرة الطويلة للبشرية بتشكيل مجتمعات ليبرالية متقدمة تعرف بالديمقراطية واقتصاد السوق.

وفي مواصلته تحليل فكرة نهاية التاريخ يتوقف غودان كذلك أمام كتاب إرنست بلوخ “مبدأ الأمل”، الذي وضع فيه بلوخ التاريخ تحت شعار “ليس بعد”، محاولاً تفعيل فكرة ماركس أن الإنسان لم يخرج بعد مما قبل التاريخ، وأنه سيفعل ذلك في اللحظة التي يقام فيها المجتمع خارج تراتبية الطبقات، وكتاب هنري لوفيفر “نهاية التاريخ” الذي يشير إلى أن التاريخ لا يمكن تعريفه إلا بنهايته، مطوراً فكرة “الخروج من التاريخ”، والدخول إلى “ما بعده”.

ولعل غودان الذي يتشارك مع غونتر أندرس أطروحة عيشنا في زمن النهاية، يتجنب الطابع المتناقض لفكرة نهاية التاريخ كـنهاية كونية لا يمكن فهمها إلا من منظور خارجي. وإذ يقوم في هذا الكتاب بشرح كثير من العلامات المتنوعة لهذه النهاية، فإنه يحتفظ بفكرة أندرس التي ترى هيروشيما كشكل من أشكال الفناء الحتمي وكنموذج لإبادة الإنسانية بأكملها، يبقى أن نعرف ما إذا كانت هذه النهاية، كنهاية زمانية، يمكن أن تتماشى مع النهاية كغاية.

يخلص كتاب كريستيان غودان إلى القول إن لا شيء يدل على أن التاريخ يجب أن يتجه حتماً نحو غاية، فالمرحلة النهائية التي نعيش فيها، والتي لا يمكننا معرفة مدتها، ولكن يمكننا أن نفترض بالفعل، حتى وإن امتدت قروناً عدة، أنها ستكون قصيرة مقارنة بالتاريخ نفسه، بعيدة من أن تكون حادثاً في التاريخ، بل هي مشروطة به، لكنه يجد نفسه أكثر ميلاً إلى إنكار وجود أي معنى للتاريخ، لأن العولمة الحالية التي تسيطر على العالم تسير أيضاً، وبشكل متناقض، نحو الحرب والدمار، قاضية على معناها وعلى القيم التي تحملها.

يختم غودان كتابه بتأكيد أن سؤال بقاء البشرية هو السؤال الفلسفي المركزي في هذا الزمن، الذي تبدو فيه كل الأسئلة الأخرى هامشية، وهو في الوقت عينه السؤال الأكثر صعوبة، لأن النهاية مثلها مثل الموت تهرب من أي محاولة للقبض عليها والتعريف بها.